2025 год – Год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества в России. Среди героев трудового фронта – рабочие целлюлозно-бумажной промышленности, чей вклад долгое время оставался в тени металлургов и оружейников. Однако именно их работа обеспечивала армию всем необходимым: от пороха для легендарных «Катюш» и бумаги под военные карты до гигроскопической ваты для нужд госпиталей.

О вкладе отрасли в Победу говорили на «Российской неделе бумаги» – мероприятии, впервые состоявшемся в Москве в сентябре. Историческому наследию посвятили пленарное заседание.

Эта статья – дань уважения и память о беспрецедентном подвиге бумажников, которые в непростых условиях приближали общую Победу.

«Порох – важнейший компонент военной мощи. Благодаря работе советского химика Исаака Марковича Наймана, который разработал технологию производства пироксилина из древесной целлюлозы, производство пороха накануне Великой Отечественной войны всего за три-четыре года было удвоено. В 1937-38 годах наша страна производила 47 тыс.тонн пороха, в 1940-м — уже 76, 5 тыс. тонн. Всего за годы войны на основе древесной целлюлозы и тех достижений, которых добился Найман, было изготовлено около 1 млн тонн пороха. И это стало настоящим прорывом в обеспечении армии боеприпасами», – привел историческую справку Андрей Луговой, депутат Государственной Думы, модератор заседания.

Краснокамск. Сердце отрасли и порох для «Катюш»

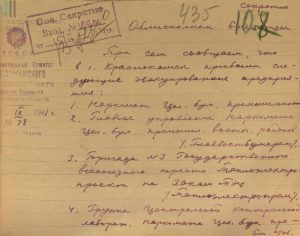

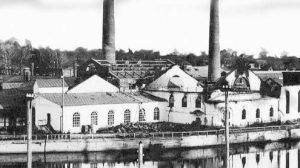

Осенью 1941 года город Краснокамск (Молотовская область, ныне – Пермский край) стал настоящим сердцем целлюлозно-бумажной промышленности СССР. Именно сюда из Москвы эвакуировали управляющие органы всей отрасли, оборудование и квалифицированных сотрудников ряда предприятий.

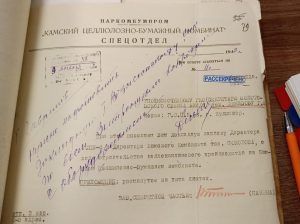

Так, по данным фонда госархива Пермского края, здесь расположились Наркомат целлюлозно-бумажной промышленности, Главвостокбумпром, бригада №3 Государственного всесоюзного треста Теплоэлектропроект (на Закамскую ТЭЦ), группа центральной контрольной лаборатории Наркомата, Главное управление снабжения Наркомата, Главбумсбыт.

Среди значимых производств – Московская и Ленинградская печатные фабрики «Гознак» и Ленинградский монетный двор. «Электрокабель» из Владимирской области стал основой завода металлосетки (в наст.вр. «Краснокамский завод металлических сеток» ROSSET). Также в Краснокамск прибыли Ленинградский цех светочувствительной бумаги, «Ленинградская бумажная фабрика им. Володарского» и «Печатная фабрика им. Горького», «Московская фабрика технической бумаги им. Красина» и другие предприятия.

Непосредственно на «Камский ЦБК» эвакуировали оборудование «Окуловского бумажного комбината», Кондровской и Троицкой бумажных фабрик, «Кондопожского ЦБК», ЦБК «Энсо» (ныне «Светогорский ЦБК»), бумажной фабрики при Выборгском мыловаренном и парфюмерном заводе треста «Главпарфюмер», тетрадную машину Гомельской тетрадной фабрики «Полеспечать».

В первый же год войны на «Камском ЦБК» в рекордные сроки (два месяца) возвели сверхсекретный цех №1600, где производили пороховую целлюлозу – коллоксилин. Эта продукция отправлялась на завод №98 им. Кирова в Перми (ныне «Пермский пороховой завод») для производства нитроглицериновых баллиститных порохов и зарядов из них. Они использовались для снарядов боевых машин реактивной артиллерии БМ-13. Легендарные гвардейские «Катюши» стреляли снарядами, изготовленными на пермском заводе и «Камском ЦБК».

Помимо стратегического сырья комбинат выпускал целлюлозную гигроскопическую вату для госпиталей (разработана на ЦБК для замены дефицитной хлопковой), картон для солдатских сапог, альбомную бумагу, телеграфную ленту и миллионы тетрадей, конвертов. За этот труд Камский ЦБК был удостоен переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны, оставленного ему на вечное хранение.

Соликамск. Картон для противогазов и чертежи для конструкторов

«Соликамский сульфитно-целлюлозный завод» («Соликамскбумпром») только начал работу в марте 1941 года, а уже через несколько месяцев оказался в условиях военного времени. В 1942 году коллективу поручили почти невозможную задачу – освоить выпуск прокладочного картона для противогазов. После череды экспериментов картон нужной толщины получили, склеивая его вручную. Это спасло тысячи жизней на фронте.

Кроме того, комбинат стал единственным в стране производителем миллиметровой и светочувствительной бумаги, без которой были немыслимы работа конструкторских бюро и точные расчеты для новых видов вооружения.

Ленинград. Блокадный хлеб с целлюлозой

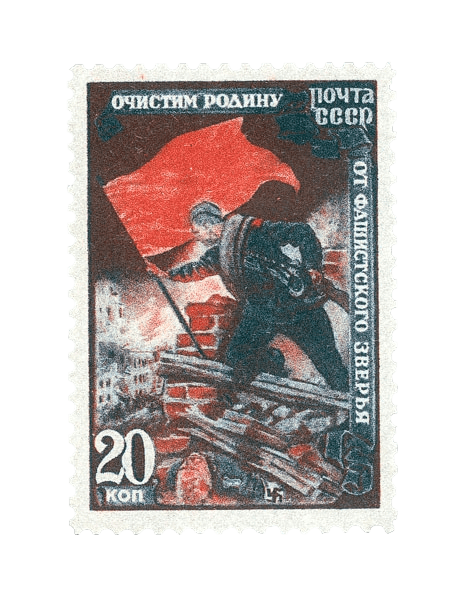

Героический вклад внесла и ленинградская бумажная фабрика «Гознак». В осажденном городе она выпускала корпуса для мин, противоипритную бумагу и бумагу для продовольственных и промтоварных карточек. Но главным стал уникальный продукт – пищевая целлюлоза. Её добавляли в блокадный хлеб, что позволило увеличить его выход и спасти от голодной смерти тысячи ленинградцев. Выпуск этой целлюлозы на фабрике достигал 2 тонн в сутки. Производственные работы на фабрике продолжались до ноября 1941 года, а затем прекратилась подача электроэнергии, и основное производство было подвергнуто консервации. Летом 1942 года многие сотрудники ленинградской фабрики «Гознак» были перевезены по приказу на «Краснокамскую бумажную фабрику», которая выпускала тот же ассортимент бумаги.

В августе 1943 года Ленинградская фабрика возобновила выпуск папиросной и писчей бумаги, предназначенной для фронта. И до конца этого же года выпустила 149 тонн бумаги с водяными знаками и бумаги для документов «Гознака».

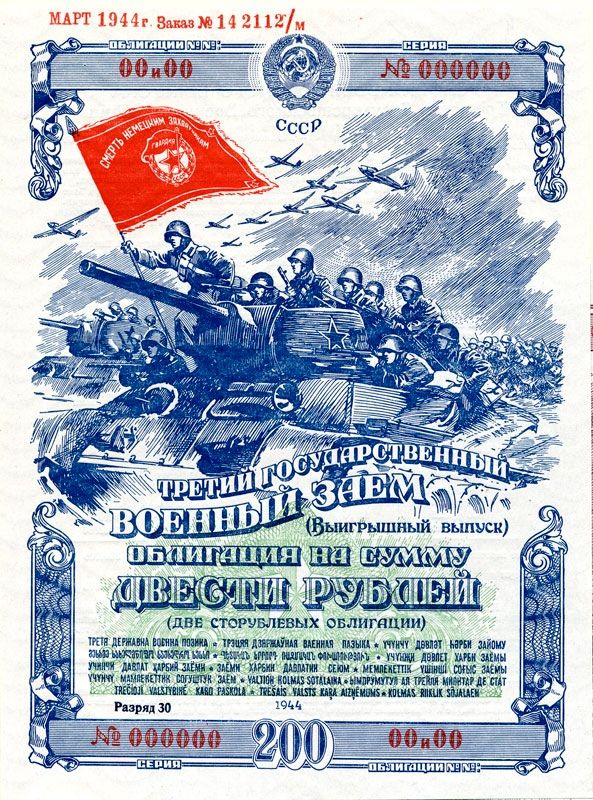

Москва. Военные карты, облигации и стратегические документы

«Московская печатная фабрика Гознака» в годы войны была не просто предприятием, а настоящим «тыловым штабом». Она обеспечивала финансовую стабильность страны, снабжала армию боеприпасами и картами, а разведку – документами.

Несмотря на то, что большая часть оборудования и ценных специалистов в первый год войны были эвакуированы на «Краснокамскую фабрику Гознака», работа в Москве не останавливалась ни на день. Как рассказала начальник отдела документооборота «Краснокамской бумажной фабрики – филиала АО «Гознак»» Оксана Дерябина, на оставшемся оборудовании наладили выпуск почтовых марок и открыток, облигаций военных займов, партийных документов, продуктовых карточек, военных карт по направлениям. Позднее, в 1944 году, фабрика выпускала бумагу и денежные билеты для Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши, Германии с целью обеспечения командования Красной Армии на территории освобождаемых стран. «Задача была неимоверно сложная, потому что и бумага, и государственные знаки, печатающиеся на них, были не знакомы сотрудникам «Гознака», но, тем не менее, с задачей справились, и валюта поступала своевременно», – подчеркнула Дерябина.

Архангельск. Грузы по ленд-лизу и стратегическая продукция

С началом Великой Отечественной войны Архангельск превратился в ключевой пункт приема грузов по ленд-лизу*. «Архангельский ЦБК», который начал свою работу за год до начала ВОВ, уже успел стать одним из крупнейших предприятий города, бросил все силы на выполнение оборонных заказов. Комбинат выпускал более 20 видов стратегической продукции, жизненно необходимой для фронта и тыла. Как и «Камский ЦБК», «Архангельский ЦБК» наладил производство пороховой целлюлозы, а также авиационной – особые сорта высокопрочной целлюлозы использовались для изготовления крыльев самолетов, перегородок и других деталей. Бумага для патронов и гильз, технические и упаковочные бумаги – нужды фронта обеспечивались в полной мере: от типографской бумаги для газет и листовок до оберточной под продовольствие и медикаменты. Кроме этого, добавил Павел Фасонов, замначальника управления по корпоративным проектам «Архангельского ЦБК», в годы войны комбинат принял часть оборудования и сотрудников «Кондопожского ЦБК» из Карелии.

*ленд-лиз – государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

Карелия. Разрушение и возрождение

Города Карельской АССР (Карело-Финской СССР), оказавшись около линии фронта, подверглись оккупации финскими войсками и практически были полностью разрушены. Оборудование 291 предприятия вынуждено эвакуировали. Цепное оборудование «Сегежского ЦБК» отправили на Урал, в город Тавду, а в мастерских в Сегеже организовали выпуск продукции для нужд фронта. Производство целлюлозы, бумажных мешков и бумаги возобновили на предприятии в 1944 году.

Колоссальный ущерб в начале войны был нанесен «Кондопожскому ЦБК». Были взорваны фундаменты бумагоделательных машин и дефибрёров, комбинат был лишен электроэнергии и воды. Часть оборудования успели вывезти в восточные районы страны. Почти сразу после освобождения города, осенью 1944 года, начались основные работы по восстановлению «Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината». Использовалось реэвакуированное оборудование ЦБК с Чепецкой эвакобазы, новые поставки отечественного и импортного оборудования, а также возвращенное оборудование комбината Финляндией по мирному договору.

Калужская, Вологодская и Нижегородская область. Целлюлоза, корд и запчасти для военной техники

В годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области (которая тогда входила в состав Тульской и Смоленской областей) действовало несколько бумажных фабрик, внесших важный вклад в обеспечение фронта и тыла. Среди них – «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» и «Троицкая бумажная фабрика» (в наст. время входят в состав «Объединенные бумажные фабрики»). Судьба предприятий также не была простой. Как рассказала PR-менеджер компании ОБФ Надежда Дудуева, деятельность «Полотняно-Заводской бумажной фабрики» (ПЗБМ) была остановлена в период с 1941 по 1942 год, предприятие было полностью уничтожено, как и сам поселок Полотняный Завод. В последующие два года началось постепенное восстановление фабрики, была запущена в работу паровая машина и первая БДМ. В 1944-1945 годах поступил первый заказ на папиросную, раскурочную бумагу, в эксплуатацию ввели вторую БДМ.

«Троицкая бумажная фабрика» тоже подверглась разрушению. Часть оборудования, в частности восемь БДМ, удалось эвакуировать вглубь страны. В начале 1942 года предприятие начали восстанавливать, и уже в мае с конвейера ТБФ сошла первая продукция. Здесь производили неклееную бумагу и телеграфную ленту.

Еще два предприятия, входящие в состав ОБФ, «Сухонский картонно-бумажный комбинат» (Вологодская область) и «Балахнинская картонная фабрика» (Нижегородская область) тоже трудились на благо фронта.

««Сухонскому КБК» удалось сохранить производственные мощности. Комбинат перепрофилировался на выпуск беленой и вискозной целлюлозы. Первая служила сырьем для пороха и других компонентов вооружения, из второй делали искусственный шелк и корд для военной и гражданской промышленности. В 1942 году в зданиях фабрики открылся эвакуационный госпиталь. В 1943 году фабрика получила премию Всесоюзного социалистического соревнования по отрасли. Это была вторая фабрика из нынешнего состава ОБФ с такой наградой», – отметила Дудуева.

«Балахнинской картонной фабрике» тоже есть, чем гордиться. Всю войну предприятие выпускало авиационные бензобаки из крафт-целлюлозы и картонные фильтры для подводных лодок. А также первым получила переходящее Красное знамя по итогам отраслевого соревнования за выполнение планов и трудовые достижения.

Общая Победа

Подвиг целлюлозно-бумажной промышленности в годы Великой Отечественной войны – это история о масштабной, отлаженной системе, работавшей как единый организм на пределе человеческих сил. От Краснокамска, ставшего сердцем отрасли, до блокадного Ленинграда, от Архангельска до разрушенных, но не сломленных фабрик Калужской области и Карелии – каждое предприятие стало жизненно важным звеном в общей цепи, ковавшей Победу.

Труд тыловиков, часто ручной, в неотапливаемых цехах, под бомбежками – это такой же героизм, как и подвиг солдата на передовой. Высшие государственные награды, переходящие Красные знамена и премии Всесоюзного социалистического соревнования, оставленные на вечное хранение – прямое тому доказательство.

Благодаря вкладу предприятий ЦБП в общую Победу после 1945 года производство бумаги в СССР составляло 264 тыс. тон в год. К 1950 году эта цифра увеличилась до одного миллиона.

Наследие «военных бумажников» – это не только тонны стратегической продукции, но и беспрецедентная сила духа, способность к мгновенной перестройке и научному прорыву в трудных условиях. Их подвиг навсегда останется не только в архивных документах, но и в фундаменте отечественной промышленности, которую они спасли и восстановили, обеспечив будущее для следующих поколений.

Фото: Официальный брендбук празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне